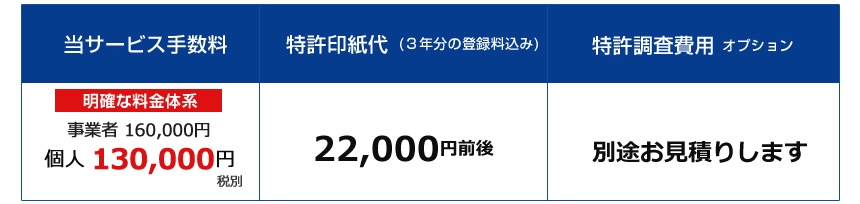

料金表

※図面代も含まれます。

※追加費用(明細書ページ加算、要約書作成費用、通信費など)はございません。

※考案の内容によってはお受けできない場合もございます。

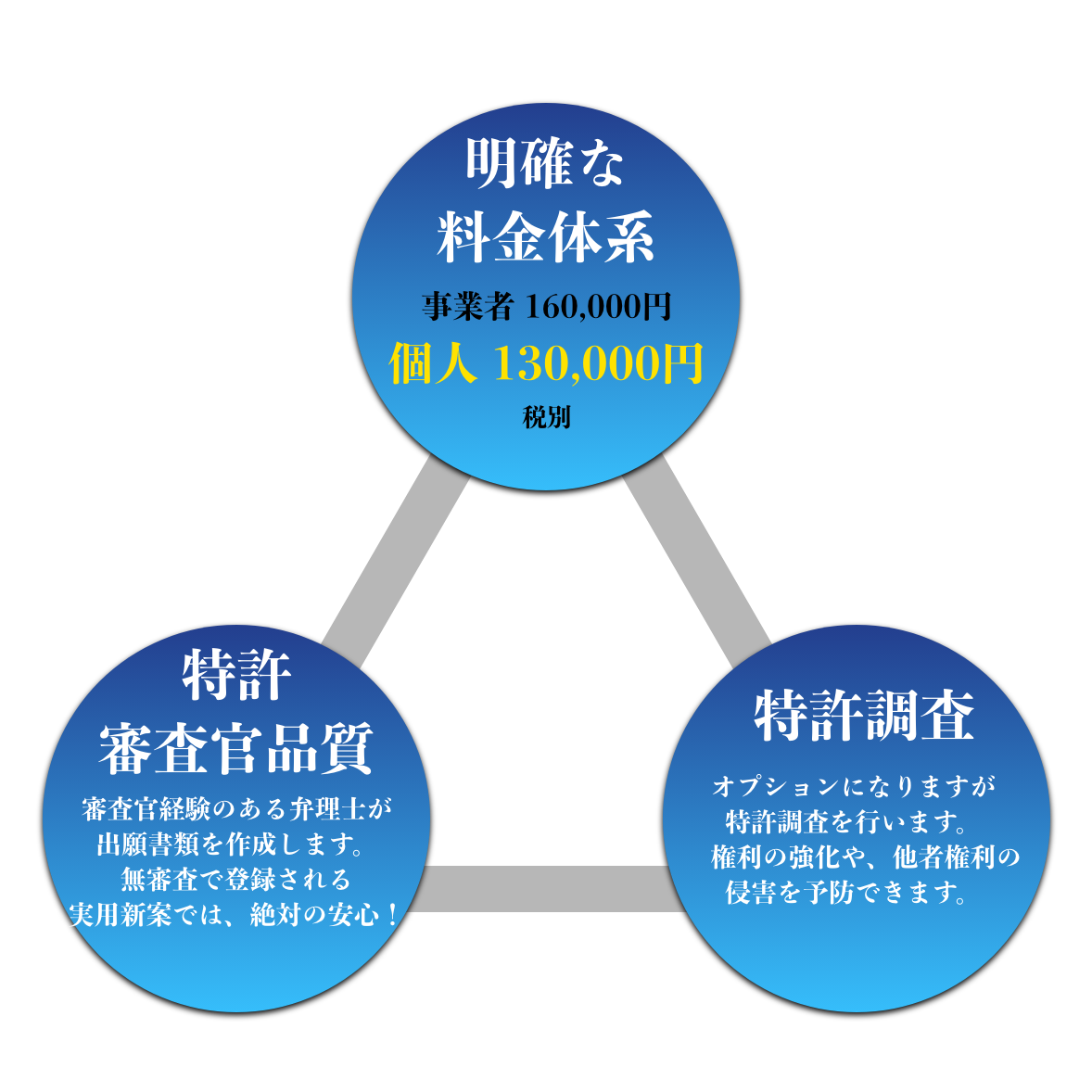

当サービスの特徴

お客様の声

主婦・ネットショップ運営様

ネットで商品を販売していたところ、類似の商品をマネされてしまい困っていました。

作成頂いた書類を見て、素人の自分では書類作成はとても無理だと思いました。

作成をお願いして本当に良かったです。またいろいろと相談させて頂きたいと思います。

会社員

これまで、料金が高くて弁理士さんにお願いするのをためらっていました。こちらのサービスを見てぜひお願いしたいと思い相談したところ、料金の支払いを分割にしてくださるなど、柔軟な対応をしてくださいました。ありがとうございました。

自営業

ちょっとしたアイデアを思いついたのですが、どうすればよいか迷ってました。

簡単なアイデアシートを一枚作成しただけで、あそこまで立派な出願書類を作成してくださるとは思いもしませんでした。もう一つ思いついたのがありますので、またよろしくお願いします。

個人発明家

第二の人生を楽しむために、いろいろ探していたところ、こちらのサービスを見つけました。ものを考案するときにこれまでの経験を活かせるだけでなく、いろいろ考えることでボケ防止にもなりそうです。自分のアイデアでお小遣い稼ぎできることが一つの目標です(笑)。発明ライフをエンジョイします。ありがとうございました。

起業家

会社を退職して新たな事業を始めたいと思っていたところ、こちらのサービスを見つけました。入念な先行調査をしてくれたおかげで、有効な権利取得が目指せそうです。もしそのまま自分自身で進めていたら、事業自体もどうなっていたかわかりません。お願いして本当によかったです。ありがとうございました。

実業家・ネットショップ運営

ネットショップに「実用新案申請中」と記載したところ、商品の価値がぐっとアップした感じがします。若いアクティブな弁理士先生で、とても相談しやすかったです。

追記:おかげさまで商標も無事登録になりました。ありがとうございます。

実業家

HPの内容にとても説得力があり、このたび依頼しました。審査官の実績があることも魅力でした。事業を進める際の実用新案登録のメリットをご教示くださり、大変勉強になりました。次は、特許の申請もお願いしたいと思います。

よくある質問と回答

実用新案のメリットを教えてください。

さまざまなメリットがありますが、いくつか挙げてみます。

・実用新案の出願番号や登録番号を、宣伝・広告目的等に使用することができます。

・あなたのアイデアを他人に盗用されることを効果的に防止することができます。

・あなたのアイデアを売り込むときに、すでに先願権を確保していることをアピールできます。

その他のメリットを教えてください。

審査官的な観点を取り入れると、次のようなメリットが挙げられます。

・登録公報が発行されることで、他人が特許や実用新案を取得することを阻止できます。

・登録公報は、公的な文書として、半永久的にかつ世界中で保存されます。

・あなたの考案が存在した時点を、公的に証明することができます。

・次世代以降にあなたのアイデアを伝えることができます。

料金はいくらでしょうか。

当所の手数料が160,000円(税別)です。個人の方には、当面の間130,000円(税別)でご提供します。

特許庁への印紙代が、22,000円ほど別途必要です。3年間の登録料が含まれます。

ネットで調べたところかなり安いようですが、品質は大丈夫でしょうか。

長年の実務経験に加え、審査官経験もある弁理士が提供しています。

品質についてはみなさまにご満足頂いております。この点で、他のサービスよりも高い料金を設定することも検討しましたが、個人発明家・起業家のみなさまのご要望に応えるべく、料金・品質の限界に挑戦することにしました。

どうしてこのようなサービスを提供しているのでしょうか。

個人発明家・起業家のみなさまは、人・物・金その他の点において、大企業に勝つことはできないかも知れません。しかし「アイデア」はだれもが平等・同等です。すばらしいアイデアを考え、努力して製品化し、世の中のために役立ちたい、そういう意思をもつ個人発明家・起業家を応援したいと思い、このサービスを提供することにしました。何より、わたし自身がアイデアに触れることが大好きなのです。

地方に住んでいるのですが、対応してくれますか。

日本国内どこからでもご依頼をお受けします。

どのような準備・情報が必要でしょうか。

考案の内容について、以下の点を中心に文書(提案書)を作成してください。

・従来はどのようなものがあり、何が問題だったか。

・その問題点をどうやって解決したか。

・あなたの考案にはどのような効果があるか。

・あなたの考案にはどのような応用例が考えられるか。

・簡単な図面があると、理解が深まりますので、ご協力ください。

文章を書くのが苦手なのですが。

文書のうまい下手は関係ありません。提案書は、箇条書きなど自由なフォーマットで作成ください。

文書にすることで、考案の内容を見直すことができますので、ぜひ挑戦してみてください。

なお、直接お会いして打ち合わせすることも可能ですが、いずれにしても提案書の作成はお願いしています。

提案書の内容がそのまま特許庁に提出されるのでしょうか。

もちろんできます。必要な加筆修正を行った後に、出願手続きを行います。

特許庁に提出する書類の内容を、提出前に確認することはできますか。

サービスの性質上、前払いでお願いしています。やりとりの中で、料金の支払い時期と支払先をお知らせします。

料金はいつ支払えばよろしいでしょうか。

サービスの性質上、前払いでお願いしています。

やりとりの中で、料金の支払い時期と支払先をお知らせします。

作成は何日くらい掛かりますか?

ご依頼の時期等にもよりますが、平均すると2週間くらいです。

なお、特急料金などの追加料金は頂いておりません。

出願してから登録までどのくらい掛かりますか?

だいたい数か月程度と言われています。

実用新案は何年間有効ですか。

最長で、出願日から10年間有効です。出願手続きの際に3年分の登録料を納めます。

その後は、登録料を支払うことによって、権利を保持できます。

実用新案は、審査なしで登録になると聞きましたが。

はい。原則としてその通りです。

特許では、審査をパスしたものだけが登録になるのに対し、実用新案では、審査なしで登録になります。

ただし、考案ではないものや、公序良俗に反するものなど、登録にならないものもあります。

審査がないなら、簡単に登録になるので、都合が良いですね。

審査が行われないということは、登録までの間に、出願書類の不備を是正する機会がないということです。

特許では、登録を拒絶する要因(例えば、記載不備があったり、容易に創作できる場合等)があっても、審査結果に応じてこれを登録前に是正する機会がありますが、実用新案では、そのような機会がありません。

このため、ある意味、実用新案では、特許よりもきちんとした出願書類を作成する必要があると言えます。

記載不備にはどのようなものがありますか。

記載不備は、大きく分けて2つあります。

一つは、考案を特定する事項が不明りょうな場合です。

もう一つは、考案の内容がきちんと説明できていない場合です。

こういった記載不備があると、実用新案登録を受けても、その権利は無効とされます。

記載不備をなくすにはどうすればよいですか。

記載不備をなくすためには、一つには特許公報・実用新案登録公報を読んでみることです。

権利を受けようとする考案をどのような表現で特定するか、また、考案の内容をどの程度詳細に説明するかの参考になります。

もちろん、専門家である弁理士に作成を依頼するのが最も確実です。

きわめて容易に制作できる考案は、登録を受けることができないのでしょうか。

実用新案は、考案が容易に創作できるかどうかについては、審査が行われません。

きわめて容易に創作できる考案も登録されてしまいます。

ただし、実用新案登録を受けても、その権利は無効とされます。

実用新案登録されたものを、他人が勝手に使っている場合どうすればよいですか。

その他人の行為は、あなたの実用新案権の侵害になります。

そこで、実施の差し止めや損害賠償請求と言った権利行使をすることができる場合があります。

ただし、実用新案は無審査で登録されるため、権利行使をするためには、実用新案権の有効性を示さなければなりません。このために、特許庁に実用新案技術評価書を作成してもらう必要があります。

権利が有効である旨の実用新案技術評価書を提示した上でないと権利行使をすることができません。

ある製品で事業を始めるのですが、他人が実用新案登録していることがわかりました。どうすればよいですか。

実用新案登録されているからと言って、その権利が必ずしも有効とは限らず、その製品を製造・販売できる場合もあります。まず、実用新案権の有効性を判断します。

この点については弁理士にご相談ください。

権利が有効な場合には、その製品を勝手に製造・販売することはできません。

その場合は、権利者からライセンスを受けたりすることによって、製品を製造・販売できます。

実用新案登録をした商品が思いのほか好評でした。特許を取るのは無理ですよね。

実用新案登録された後であっても、特許の取得を目指すことができます。

ただし、実用新案登録は放棄する必要があります。

特許出願として、一から再出発することになります。

最初は実用新案登録しておいて、商品の売れ行きなどを見ながら、ゆくゆくは特許取得を目指すということが可能です。